Wir haben an der Universität für Angewandte Kunst, an der ich in den 1980ern studierte, keine Methoden gelernt, sondern sollten (egal wie) Ergebnisse liefern. Gut überlegt und begründet.

Man war enttäuscht über »mangelnden Tiefgang« (so beschwerte sich einst Boris Podrecca bei mir im dritten Semenster, als er eine meiner Arbeiten prüfte), aber wie man diesen Tiefgang erreichte, das wurde uns nicht gesagt.

Zumindest nicht explizit.

Wir lernten es inhärent und instiktiv. Im Arbeiten und im Diskutieren miteinander und vor allem mit dem Professor und seinen Assistenten.

Auch die anderen (uns gelegentlich aufgedrängten) Informationen formten uns und unsere Denkweise dabei. Herman Czech war ein großer Verehrer von Christopher Alexander und seiner »pattern language«. Damals war es eine Qual die nur in englisch vorliegenden »Muster« zu studieren, zu interpretieren und dann in kurzen Referaten und Aufsätzen den Studienkollegen mitzuteilen. Aber es war sehr nützlich, wie sich mir in den späteren Jahren zeigte.

Heute gibt es dieses Standardwerk einer Mustersprache auch in Deutsch; Hermann Czech arbeitete damals an der Übersetzung. Es ist eine große Hilfe, wenn wir wissen wollen, wie wir unsere Umwelt gestalten sollen.

Die Muster stimmen noch immer. Der Mensch – so versicherte mir der Anthropologe Michael Leube – verändert sich nicht so schnell. Was wir in den 1960ern empfanden, das empfinden wir auch heute noch so, wenn es um Geborgenheit und Bequemlichkeit im Lebensumfeld geht. In dieser Hinsicht sind noch immer Steinzeitmenschen.

Kurz, wir lernten keine Rezepte.

Dabei waren es die Rezepte, die ich lernen wollte. Von der HTL kommend war das meine Erwartung, denn dort war es auch so: ein Integral löst man so, eine Wärmelast berechnet man auf diese Weise und ein Getriebe ist so zu konstruieren.

Also wollte ich erfahren, wie man ein Auto zeichnet, eine Skulptur erfindet, ein Problem löst. Wie wird man in 5 Jahren zu einem österreichischen Raymond Loewy, einem Industriedesigner, der alles designt? Einer, der die Innovationen nur so in die Welt schleudert?

Nix. Man trainierte uns das Fragen stellen und das Grübeln, aber keine expliziten Methoden. Jeder machte, wie er glaubte.

Manchmal gab es einen groben Hinweis und gelegentlich auch die Vorgabe am Beginn eines Projektes eine ausgiebige Recherche zu machen. Dann pilgerten wir zur Nationalbibliothek (Internet gab es noch nicht) und kopierten stapelweise historische Vorlagen und anthropologische Informationen. Die sortierten wir säuberlich ... und legten sie zur Seite. Dann begannen wir zu entwerfen.

Die Erkenntnis kam, als wir (einige von uns) nach zwei, drei Semestern unsere Haltung änderten, uns befreiten von der Ver-Schulung: Wir wollen keine Methode lernen, sondern ein Problem lösen. Die Universität ist unser Laboratorium, um das erstens zu erkennen, dass genau das der Fall ist, und zweitens das zu üben.

Anders als heute (und heute bin ich froh darüber), gab es diese wahnsinnige Idee einer fixen Vorgabe, wie man Probleme löst, nicht. Der Begriff »Design-Thinking« war nicht populär, auch gar nicht bekannt, und in seiner heutigen Konnotation ist er ja auch erst nach der Jahrtausendwende entstanden. Wir kannten auch den Begriff des »Servicedesign« nicht. Es war »Design«, vielleicht genauer »Industrial Design«. Was es sehr wohl gab und als Mode angenommen wurde, das war »Innovation«.

Wir lebten also sinngemäß nach dem Spruch, den Massimo Vignelli verbreitete: »If you can design one thing, you can design everything.« (eine Quelle hier) und strebten danach radikal Neues zu erschaffen. Das Besondere, das Noch-Nie-Gesehene.

So gestalteten wir eine Ausstellung mit Hermann Czech, Energiegewinnung für Afrika mit Richard Sapper, Türdrücker und Kioske, Schaufenster und Möbel, Showrooms und Etiketten, etc. Irgendwann entdeckten wir, dass es dabei letztlich immer um die Handlungen rund um das Produkt ging, die wir mittelbar mit der Form des Gegenstands gestalteten. Also das, was man später (ab Mitte der 2000er) als Servicedesign bezeichnen wird.

Allein, wir hatten keine »Methode« gelernt. Jedenfalls keine explizite. Man gab uns keine Rezepte, nannte keine Tricks. Man lehrte ein paar Methoden zur Kommunikation (Präsentationstechnik), es gab Zeichenunterricht und Aktzeichnen, Materialkunde, etc.

Entweder waren unsere Professoren genial oder sie wussten es nicht besser, wären also didaktische Idioten gewesen. Man sagte uns, das ist die Aufgabe, überlege dir was und zeige es uns (show, don't tell). Mach was Geniales, Neuartiges. Dann fragte man nach unseren Überlegungen und unserer Philosophie zum Produkt, zu unserer Arbeit. Man musste also schon ein Gedankengebäude entwickeln, wenn man seine Arbeit gut »verkaufen« wollte. Ein stabiles. Eines mit »Tiefgang«.

So entwickelten wir für die Gestaltung von Gegenständen und Benutzererlebnissen, für die Gestaltung von Prozessen, Systemen und Dienstleistungen eine besondere Herangehensweise. Diese Herangehensweise sollte später als »Design-Thinking« bekannt werden. Es war eine Herangehensweise des Seitwärts-Denkens, des Infrage stellens eines Status Quo, des Vernetzens unterschiedlicher Wissensgebiete, um ein Ziel zu erreichen: Das gegebene Problem zu lösen und ein (innovatives) Ergebnis zu präsentieren.

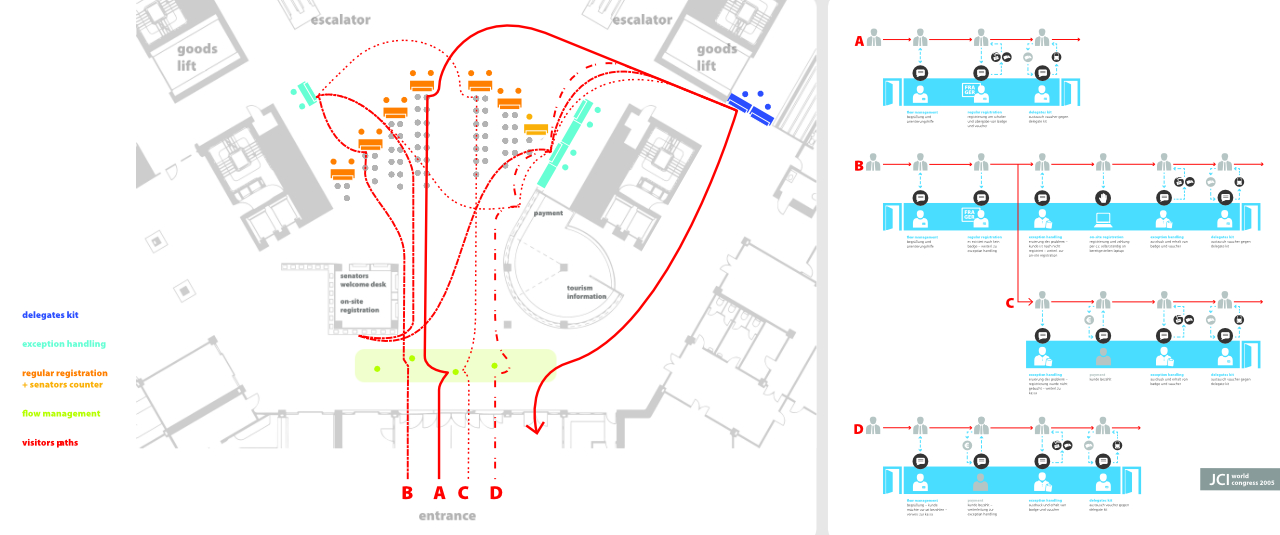

Als wir dann 2005 die Registrierung der Wiener Weltkonferenz von JCI gestalten sollten, da war das Problem schnell klar (es war vielschichtig), aber die Methoden gab es nicht. Wie kann man eine Registrierung gestalten, wie sollte man das Ergebnis notieren?

Entsprechend unserer Ausbildung (und vergleichbar mit anderen Berufen) erfanden wir nicht nur die Lösung des Auftragsproblems, sondern auch die Werkzeuge sie zu beschreiben und umzusetzen. Wir entwickelten Formen zur Datenerhebung, zur Gestaltung und zur Schulung der Mitarbeiter (Freiwillige). Noch Jahre danach sagte man uns, das wäre die besten Registrierung einer Weltkonferenz jemals gewesen. Wir berichteten Jahre später darüber im stay focused! 02-2012.

Beim LeadersClub war es ähnlich, doch vieles wussten wir schon besser. Jetzt gelangen bessere Ablaufbeschreibungen. Die Erfahrung der Weltkonferenz und der Erfolg beflügelten uns. Die Ablaufbeschreibung war klar. Wir lernten auch, dass »Produktdesign ohne Gegenstand« auch Servicedesign genannt werden kann.

Im Servicedesign streben wir danach, einen Prozess zu verbessern. Aus Kundensicht zu verbessern. Dabei soll auch der wirtschaftliche Aspekt berücksichtigt sein, d.h. eine Dienstleistung ist auch kostendeckend erbringbar, aber der Fokus liegt (offenbar anders als bei den Organisationsoptimierern) darauf, den Nutzern (den Konsumenten, aber auch den Mitarbeitern) bestes Erlebnis zu bieten.

Es gilt ein Ideal zu notieren.

Zu synthetisieren.

Es geht um die Fantasie des Idealprozesses und nicht um die Methode, um das Customer-Journey-Mapping. Das betone ich regelmäßig, wenn ich mit Studenten und Seminarteilnehmern über Servicedesign diskutiere und wir Übungsprojekte durchführen.

Lasst uns eine Geschichte erzählen. Wir notieren sie dann als Customer Journey.

Der Fokus muss auf der Problemlösung, am genialen Traumprozess liegen, nicht am Notieren desselben. Welche Methode verwendet wird, ist irrelevant. Sie ist bloß ein Vehikel um die Idee zu vermitteln und danach Innovation zu schaffen.

Letzlich also beliebig — solange wir damit den anderen an der Realisation beteiligten Personen unsere Überlegungen verständlich machen können.

Das gelingt mit einem Comic-Strip, einem Excel-Sheet, einer Geschichte, etc. Alles was dazu beiträgt, dass die Anderen verstehen, was gemeint ist, ist nützlich.

Notiere einmal (zur Übung) den Ablauf deines Einkaufs. Von der Pre-Sale-Phase (daheim, was brauchst du, wann gehst du?, der Weg zum Geschäft, etc.), über die Sales-Phase (beim Geschäft, der Eingang/Eintritt, die Regale, das Gespräch, etc., die Kassa, der Ausgang) bis zu After-Sales-Phase (nach Hause kommen, ausräumen, etc.).

Das zentrale Service unserer Beobachtung ist dabei eingebettet in zahlreiche andere, z.B. die Fahrt in der Straßenbahn oder im eigenen Auto. Das sind meist die Brüche in der Erlebniskette, die man als Lebensmittelhändler kaum beeinflussen kann, die aber zum Erlebnis »Einkaufen« dazugehören. Auch darüber kann man sich Gedanken machen. Kann man diese Dinge lösen, diese Brüche vermeiden, so schafft man zwangsläufig etwas Neues, die Innovation nach der immer alle schielen.

Aus keinem anderen Grund überlegt Amazon die Zustellung per Drohnen, um die Brüche, die durch die Logistiker entstehen, zu kitten. Amazon arbeitet seit Jahren daran die Zustellung zu optimieren. Die offiziellen Postdienste in aller Welt schwächeln und das spornt den Konzern an, auch diesen Teil der Erlebniskette zu innovieren.

So reinigt McDonald's den Gehsteig vor ihren Stores von McDonald's Abfällen; das macht auch Berliner Döner in der Westbahnstraße; das machte einst jeder gute Kaufmann.

Wer mehr über die Möglichkeiten des Servicedesign und wie sich damit Innovationen schaffen lassen wissen will, der kontaktiert mich für ein Innovation-Set-up. Einst hab ich auch eine Einführung über Servicedesign für Kinder geschrieben (wenn du dich erst einlesen willst).

PS: Wann immer du über eine Produkt-Innovation nachdenkst, du hast vier Möglichkeiten mit mir in Kontakt zu treten:

#BusinessModelCanvas #Managementdesign #DesignThinking #Servicedesign #Innovation

Also published on Medium.