Wenn jemand fordert, der Designer (oder ein Unternehmen, eine Organisation, die Komune) müsse Co-Creation praktizieren, müsse partizipativ gestalten, was meint derjenige damit, was glaube ich, dass er meint und was ist wirklich machbar? Also was von dem vermeintlich oder tatsächlich Gemeinten ist umsetzbar? Auf eine Weise, dass es Sinn macht.

Stellt sich gleich die Frage: Was ist der Sinn?

Geht es darum, Volksgruppen oder andere Stakeholder (in Organisationen) zu beschwichtigen, weil man sie anhört und ihnen damit das Gefühl vermittelt mitzugestalten – was sie in den meisten Fällen nicht können und dürfen und letztlich auch gar nicht gewollt ist?

Oder will man tatsächlich erfahren, was man machen sollte, was vom Volk oder von den Kunden gewünscht ist zu realsieren?

Oder macht etwas nur dann Sinn, wenn es auch wirtschaftlich nutzbar ist, also mehr Nutzen stiftet als es Aufwand kostet? Wobei man sich in diesem Fall nicht zwingen soll, sowohl Nutzen als auch Aufwand in Geld ausdrücken zu wollen, sondern auch anderer als Geld-Nutzen (Gewinn) und anderer Geld-Aufwand (Kosten) dargestellt werden können. Soziales Wohlgefühl als Nutzen durch zeitlichen Aufwand, zum Beispiel. Das erwähne ich hier nur, weil es immer wieder vergessen wird, dass etwas nur dann zustande kommt, wenn jemand mehr gewinnt als er gibt.

Ich behaupte: Immer!

Daher auch beim Partivipativen Gestalten. Warum soll jemand sich anstrengen mitzumachen, wenn er nichts dabei gewinnen kann.

Auch Menschen, die sich für andere opfern, erfahren das Ergebnis als Gewinn, als persönliche Bereicherung. Es ist nicht schlecht (nicht böse) zu gewinnen, etwas zu gewinnen; das war es niemals. Böse ist, wenn es auf Kosten anderer und zu deren ausschließlichen Nachteil geschieht; wenn die anderen dabei nichts gewinnen, sondern nur verlieren.

Mit den letzten paar Absätzen könnte man trefflich ein philosophisches Streitgespräch über die Politik vom Zaun brechen. Und über die Irrtümer der Menschen zum Kapitalismus. Mache ich hier aber nicht, sondern übergebe diese Chance dir. Oder ich ergreife sie zu einem späteren Zeitpunkt und andernorts.

(Das könnte auch ein Artikel für mein geplantes »neues« Magazin sein: die L.E.D.)

Gehen wir also davon aus, damit ich diesen Text hier weiterentwickle, dass das oben Gemeinte, dieses partizipative Gestalten oder Co-Creation Sinn macht.

Was beabsichtigt dann jemand, wenn er Co-Creation anwendet?

Ich habe das bisher (als Designer) immer so erlebt, dass ein Unternehmen (oder eine Organisation) auf der Suche nach neuen Angeboten war, nach Innovationen.

Weil die Ideenflut innerhalb der Organisation versiegt ist oder lieber nicht angezapft werden will (weil dadurch vielleicht bestimmte Kollegen ungünstig zum Zug kämen), hofft man auf wertvolle Zurufe von außen; zuerst von den Mitarbeitern (möglich), dann von Kunden (unwahrscheinlich), schließlich von der Gesellschaft (ausgeschlossen).

Kunden können es nie (oder nur sehr selten) konkret benennen, was sie sich wünschen oder was sie brauchen, um ihr Leben besser leben zu können. Sie wissen es für Gewöhnlich nicht. Sie leben.

Wenn sie es wissen, dann können sie es nicht formulieren – schon gar nicht auf eine Weise, dass es realisierbar ist oder in die Strategie des Unternehmens oder zur politischen Agenda der Organisation passt.

Sie wissen ja nicht, welche Möglichkeiten zur Verfügung stünden oder beinahe (bald) verfügbar sind. Ich meine damit, dass sie weder die Fähigkeiten des Unternehmens, die technischen Möglichkeiten, noch den Stand der Forschung kennen.

Nur eine kleine Gruppe erlaubt es sich, sich weit aus dem Fenster zu lehnen und träumerische Visionen zu verlautbaren, berufsbedingt: Schriftsteller (inkl. Filmemacher, Regisseure, etc.) in ihren Romanen, die sind mitunter wild und aufregend und wegweisend; mit etwas Abstand dahinter, die kühnen Forscher und Erfinder, die die Zusammenhänge erkennen und extrapolieren können; dann folgen visionär arbeitende und neugierige Designer (die haben immer schon die Zukunft vorweggenommen, manchmal erraten (denke an das Tablet im Film 2001), manchmal nicht, aber mit ihrer kultivierten Naivität packen sie an und dann bewegt sich etwas).

Naja, und dann sind da die Entrepreneure, die Unternehmer, die einen Mangel entdecken (meist im eigenen Umfeld), der sie derart stört, dass sie ihn beheben wollen und daher ein Unternehmen gründen oder ein Produkt entwickeln. (Einer bleibt auf einer Insel stecken, weil alle Flüge abgesagt werden, chartert ein Flugzeug und steigt ins Fluggeschäft ein; einem anderen genügen die Fahrräder nicht, weil er damit nicht im Gelände fahren kann; ein dritter will zum Mars auswandern, aber die Weltraumbehörden entwickeln zu langsam; etc.)

Wir einfachen Bürger sind nicht in der Lage zu nennen, was wir uns dringend wünschen, das wir (das ist das entscheidende) dann auch sofort kaufen würden, zu dem Preis den es kosten wird. Wir haben Ideen für Dinge, die uns spaßeshalber einfallen oder die wir um ein Taschengeld kaufen wollen, aber einen iPod haben wir uns nicht gewünscht. Das heißt, wir hatten gar nicht die Idee, dass wir uns das wünschen könnten: eine zigarettenschachtelgroße Festplatte auf der 5 GB Musikdaten gespeichert werden können, auf der ich mit einem Drehrad die passende Datei aufrufen könnten, die wir dann mit einem Kopfhörer hören würden.

Wir hatten alle auch nicht daran gedacht, dass wir uns ein Smartphone wünschen. Für die erdrückende Mehrheit war es Ende der 2000er unklar, was »always on« heißen und wozu das gut sein soll.

Nein, wir Kunden können unseren konkreten Bedarf nicht nennen. Wir Kunden können bloß Wünsche äußern!

Wir wünschten uns, dass wir nicht 10 Compact-Discs mitnehmen müssen, nur für den Fall, dass wir diese oder jene Musikstimmung haben. Oder noch versteckter: wir klagen, dass wir uns in der Früh entscheiden müssen, welche Kassetten wir einstecken, damit wir den ganzen Tag die passende Musik auf unserem Walkman hören können. (Haha, die Jungen werden jetzt rätseln was Walkman und Kassetten miteinander zu tun haben – kleiner Hinweis: Bleistift! 😂)

Kunden äußern ihre Wünsche entweder indirekt, durch ihr Handeln (als Unternehmer erkenne ich es, weil ich aufmerksam bin und mich voller Empathie mit dem Kunden beschäftige) oder direkt, indem sie proklamieren »was man müsste«. Ob das, was »man müsste« dann auch tatsächlich ihre Probleme löst, ihre Bedürfnisse erfüllt, ihr Leben erleichtert, bleibt zunächst weiter unklar.

Der Unternehmer (und der Designer) muss antizipieren, was dereinst (tatsächlich!) gewünscht sein wird; muss durch richtiges Interpretieren das wahre zu lösende Problem aufdecken oder versuchen es durch Annäherung in mehreren Iterationen herauszufinden.

Peter Drucker erzählt in »Die fünf entscheidenden Fragen des Managements« von einer Interviewserie, die man mit Obdachlosen durchführte. Die Organisation meinte, sie müsse »nahrhafte Mahlzeiten und saubere Betten« anbieten, doch zeigte sich, dass das zwar von den Obdachlosen geschätzt wurde, aber viel wichtiger war es ihnen das Gefühl von Heimat zu empfinden. Der Wunsch war, »nicht heimatlos zu sein«. Herauszufinden wie dieser Wunsch realisiert werden soll, das war Aufgabe des Obdachlosenheims.

Wenn nun der Anthropologe Michael Leube mit seiner Wortmeldung im Innovations-Vortrag von Anfang Februar meinte, der Designer müssen den Ideen-Prozess der Kunden (also der Laien) bloß managen, dann schürt er falsche Erwartungen. Es ist eben genau kein bloßes Sortieren und Verwalten der vorgetragenen Wünsche, sondern wir Designer (und Unternehmer) müssen das Vorgetragene interpretieren und weiterentwickeln. Wir müssen die »3 Kerneigenschaften für Design-Thinking« (Empathie, Interpretationskompetenz und Entscheidungsmut) üben und anwenden und dann den Kunden zuhören, »aber nicht zu nah« (Patrick LeQuement, ehem. Designchef bei Renault).

Es ist somit auch kein wirkliches Co-Creation, genauso wenig wie das Beantworten der Fragen des Arztes »Co-Behandlung« ist. Es ist notwendiges Feedback geben. So wie der Arzt durch geschicktes Fragen, Fakten erfahren und dann richtig interpretieren muss, so muss der Unternehmer (und der Designer) durch geschicktes Fragen, durch Beobachten und richtiges Interpretieren den Mangel erkennen und spekulieren, wie er ihn beheben kann. Oder besser, wie es die Kunden behoben haben wollen. Das erfordert Mut, Entscheidungsmut.

Wenn daher jemand behauptet, man macht einen Co-Creation-Workshop und hätte am Ende konkrete Produktideen, an die man so vorher noch nie gedacht hatte und die nach dem Workshop der Konstruktionsabteilung zur Realisierung übergeben werden könnten, während sich vor der Tür die ersten Kunden mit ihren Geldbörsen in den Händen anstellen, dann ist das entweder ein Zauberer, ein Jahrhundertereignis oder ein Schwindler.

Aus so einem Workshop erhalte ich Ideen von Menschen, die diese aus ihrem Erfahrungsschatz generieren. Die sind daher meistens nicht prophetisch, sondern im Rahmen ihrer Gewohnheiten. Freilich, wenn diese befragten Personen alles Nobelpreisträger sind, dann könnten die Ergebnisse visionärer sein, als wenn man Personen aus dem nächsten U-Bahn-Waggon zufällig ausgewählt hat.

Ja, da stimme ich mit dem Anthropologen überein, die realisierten Ideen – die Innovationen – haben niemals nur einen Vater, sondern wie im echten Leben, Vater und Mutter. Genauer Väter und Mütter, denn auch die Geschichte ist relevant.

Innovationen sind realisierte Ideen. Daher ist es klar, dass eine Innovation heutzutage fast ausschließlich Teamarbeit ist. Es braucht mehrere Fachrichtungen und viele Kompetenzen, um eine Idee zu einem wirtschaftlich verwertbaren Produkt zu machen. (Ein Produkt ist ein Gegenstand, ein Prozess oder eine Dienstleistung).

Die Idee hingegen, da widerspreche ich dem Anthropologen, die kommt häufig vom Einzelnen. Meist vom findigen Unternehmer, der den Mangel erkannte und ahnte, diesen auch beheben zu können. Wie Hayek es uns sagte, der Unternehmermensch drängt sich vor, mit dem Versprechen etwas besser zu können und begibt sich in einen Wetbewerb. Die Kunden bewerten dann dessen umgesetzte Idee, die Innovation.

Jetzt die kopernikanische Wende: wenn ich die Kunden genauer und wiederholt befrage, ihnen erste Lösungsansätze zur Begutachtung übergeben, d.h. meine Prototypen von echten Konsumenten ausprobieren lasse, sie dabei beobachte und ihr Verhalten interpretiere, dann kann ich ein besseres Produkt auf den Markt bringen, ein besseres, als ich zunächst vor hatte, anbieten.

Ich »schwindle« also ein bißchen in diesem Wettbewerb, weil ich die Juroren (die Kunden) schon im Vorfeld mit dem Produkt (einer Andeutung davon, eben mit einem Prototyp unterschiedlicher Reife und Qualität) konfrontiere und damit ein wenig besser abschätzen kann, wie sie entscheiden werden, wenn das Produkt derart funktionieren würde.

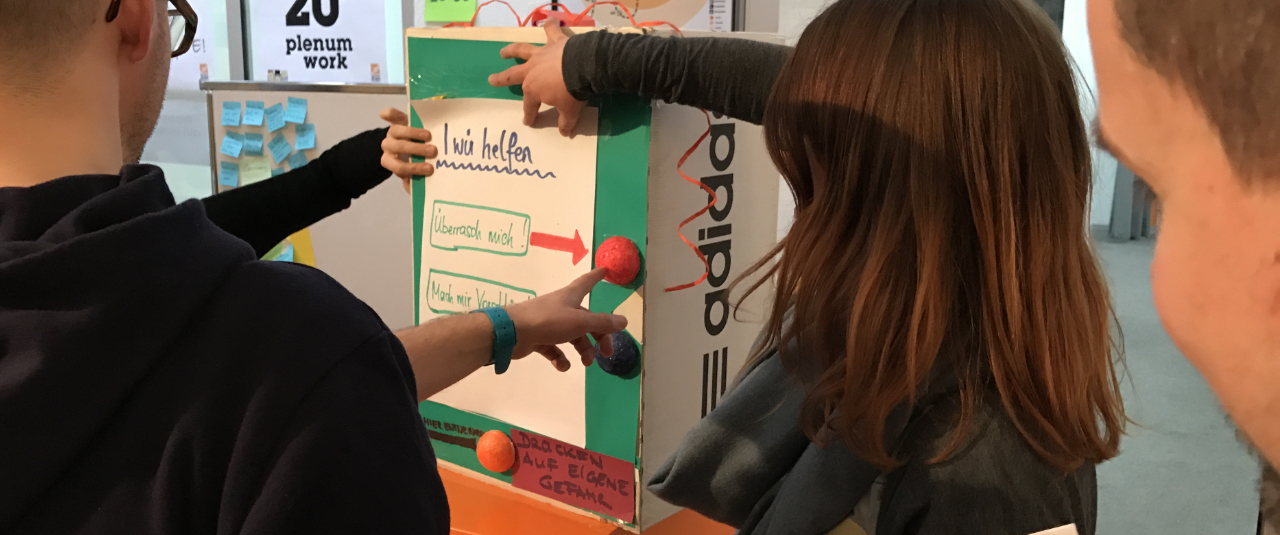

Prototypen ermöglichen es potentiellen Nutzern (meiner Zielgruppe) ein Produkt (oder eben eine Repräsentation davon) provisorisch auszuprobieren. Prototypen mache ich nicht nur von Gegenständen, sondern auch von Prozessen und Dienstleistungen (z.B. in meinen Leuchtturm-Workshops).

Wenn dann jene Menschen, von denen wir annehmen, dass ihnen unser Produkt Nutzen stiftet (Wert liefert), den Prototyp ausprobieren, dann werden sie Anmerkungen machen. Verbal oder (deutlich häufiger) durch ihr Verhalten. Das ist eine Ausdrucksform meiner Definition von Co-Creation. (Beim Arzt würde der Patient nun rückmelden, ob das Schmerzmittel gewirkt hat oder nicht.)

Diese Rückmeldungen vom Prototyp-Tester nehme ich bloß zur Kenntnis. Ich rechtfertige mich nicht, ich erkläre dem Nutzer auch nicht, wie er sich »richtig« verhalten hätte oder wie es tatsächlich zu machen ist, sondern ich beobachte und versuche das Verhalten richtig zu interpretieren.

Dass das multidisziplinär günstiger gelingt, liegt auf der Hand: kognitive Psychologen, Anthropologen, Philosophen, Regisseure, Designer, Schauspieler, Verkäufer, Menschen, die mit Menschen oder dem Fachgebiet unseres Produkt, mit den Tätigkeiten, die damit in Zusammenhang stehen, vertraut sind, können Interpretationen liefern. Die sammle ich. Der Unternehmer (mit dem Designer) sortiert, clustert, entwickelt ein Bauchgefühl. Dann entscheidet er, was er meint, was das Richtige ist.

Das erfordert Mut — Entscheidungsmut. Vom Unternehmer freilich ungleich mehr als vom Designer, aber auch der Designermensch muss Entscheidungen treffen. Auch die den Geschmack betreffenden, aber auf jeden Fall jene zum Gebrauch. Der Designer muss in der Lage sein eine Position einzunehmen und zu sagen: das ist die durch reifliche Überlegung gefundene »richtige« Form des Umgangs mit dem Produkt, so verstehen es die Menschen, so können sie es handhaben, so ist es ihnen nützlich und praktisch. So soll es »aussehen«, damit das Produkt vielen gefällt (ein Gegenstand sieht dann optisch schön aus; eine Dienstleistung ist schön, wenn sie angenehm ist, etc.).

Ich bezeichne solche Produkte als »nichthässlich« (ich schreib das als neues Wort, nichthässlich als Gegensatz zum Bipol schön–hässlich, besser gesagt ist das der Nullpunkt des Kontinuums schön–hässlich).

Vermutlich ist die schwierigste Aufgabe, die man einem Designer stellen kann: entwerfe ein nichthässliches Produkt (einen Gegenstand, einen Prozess oder eine Dienstleistung).

Also published on Medium.